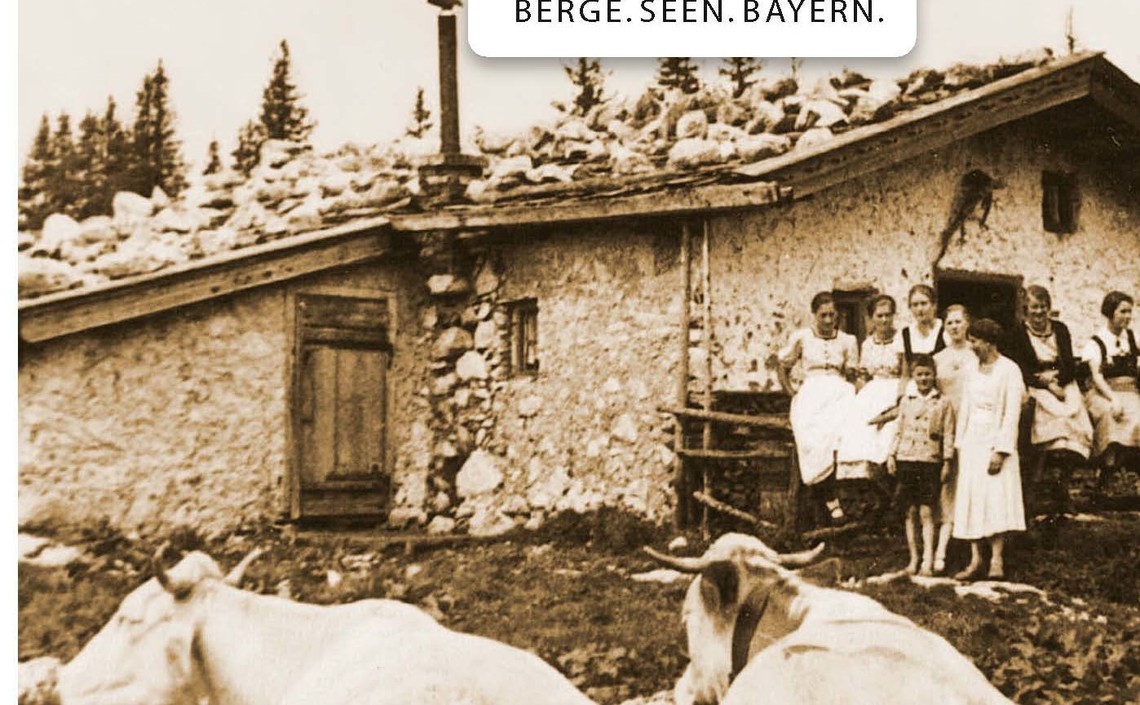

Almwirtschaft im Chiemsee-Alpenland

Über die Entstehung und Bedeutung der Almen in der Region Chiemsee-Alpenland, welche Bedeutung sie in der modernen Almbewirtschaftung heute noch haben.

Almen und Berge sind heute oft verklärte Sehnsuchtsorte in unserer Freizeitgesellschaft. Chiemsee-Alpenland Tourismus möchte seinen Gästen ein tieferes Verständnis für die heutige Almbewirtschaftung ermöglichen und hat dazu das Interreg-Projekt "Almführer-Fortbildung" unterstützt, dessen Leitfaden wir hier zusammengefasst präsentieren.

Viele geführte Wanderungen geben einen weiteren Einblick, wie heute Sennerinnen arbeiten, welche Heilkräuter es gibt, welche vergessenen Pfade als Milliwege noch existieren und welche Besonderheiten die Bergregion bietet.

Almen sind im alpenländischen Raum landwirtschaftlich genutzte Weideflächen mit entsprechenden landwirtschaftlichen Gebäuden. Sie gehören zu einem tiefer gelegenen Bauernhof (Tiroler Almschutzgesetz). Die Bewirtschaftung der Almen ist eine über Jahrhunderte gewachsene Lebens- und Wirtschaftsform.

Die knappe Futtergrundlage im Tal zwang die Menschen schon früh auf die Berge: Funde in den Ötztaler Alpen (Obergurgl) sowie im Fimbertal (Silvretta – Ischgl) weisen seit mindestens 6500 Jahren Weidetätigkeit nach. Später wurden durch Rodung innerhalb der Baumzone die Almen angelegt. Mit Gründung der Klöster im 8. Jh. erfolgten die planmäßige Besiedelung unserer Bergtäler und die Schaffung von Weideflächen im Gebirge. Als Blütezeit der Almwirtschaft (oft mit intensiver Nutzung für die Milchwirtschaft / Käseerzeugung) gilt das Hoch- und Spätmittelalter (11. Jh. – 15. Jh.).

Vor etwa 800 Jahren war die Rodungstätigkeit im Almbereich weitgehend abgeschlossen. Als jedoch im 16. Jh. der wirtschaftliche Wert des Holzes für Bergbau und Holzgewinnung anstieg, schränkten die Grundherren immer mehr die Ausweitung von Almflächen und die Nutzung der Weiderechte zugunsten des Waldes ein. Seitdem werden die Waldfläche und besonders im hochalpinen Bereich die Brachflächen wieder stetig größer. Nur durch die beständige Almbewirtschaftung werden die alpinen Almweiden erhalten und bieten das besondere alpine Landschaftsbild im Zusammenspiel von Fels, Bergwald und Freifläche. Die alpine Landschaft ist eine vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft.

In Bayern gibt es 709 Almen (Stand 2016), die von ca. 1200 Bauern bewirtschaftet werden. Die Almen werden überwiegend als Weide für Kühe, Jungtiere und Ochsen genutzt (insg. 22.228 Rinder), aber auch für Pferde (554) und Schafen und Ziegen (3.450). Nicht nur eigene Tiere, auch Fremdvieh wird auf der Alm gehalten.

Die Almwirtschaft ist arbeits- und kostenintensiv, daher werden Almflächen oft gemeinschaftlich bewirtschaftet. Auch pflegeintensive Milchkühe werden immer öfter zugunsten von Jungvieh ersetzt.

Dreidimensionale Bedeutung der Almen

Die Almbauern erwirtschaften Einkünfte durch die Almviehwirtschaft. Der Almsommer ist Grundlage für die Aufzucht von gesundem und wertvollem Zuchtvieh, denn neben dem Auslauf auf den saftig grünen Bergwiesen finden die Tiere hier mehr Kräuter als im Tal. Mit der wertvollen Milch produzieren die Senner hochwertige und nachhaltige Lebensmittel wie etwa würzigen Bergkäse nach regional unterschiedlichen Rezepturen.

Die Almfläche sichert die Existenz von Talbetrieben, sie macht oft ca. 15 - 30% der Futtergrundlage des Talbetriebes aus. Auch erzielen sie Einkünfte über Forstwirtschaft, bewirtschaftete Almen, Jagd etc.

Die Almwirtschaft trägt wesentlich zum Schutz vor Naturgefahren bei. Eine Beweidung verbessert die Grasnarbe und die Bewurzelung des Bodens. Der Almboden ist stabiler und kann mehr Wasser speichern, sodass es bei starken Niederschlägen weniger Abfluss und Erosion gibt. Kurz gehaltenes Gras kann die Lawinengefahr mindern.

Eine ausgewogene, standortangepasste Almbewirtschaftung trägt zum Erhalt einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt (z.B. Wildtiere, Raufußhühner, Schmetterlinge, Enzian) bei. Aus Sicht der Naturschutzes ist der Erhalt von vielfältigen Lebensräumen mit hoher genetischer Vielfalt wünschenswert und auch im öffentlichen Interesse.

Almen erhalten uns eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft, mit der wir uns identifizieren. Das enge Zusammenleben von Mensch und Tier und die einfachen Lebensformen der Sennerleute brachten besondere Traditionen und Bräuche hervor, die teils bis heute gelebt werden (z.B. Jodeln, Almabtrieb). Wege und Almhütten sind durch ihren Erholungs- und Freizeitwert wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft geworden.

Heutige Spannungsfelder in der Almbewirtschaftung

Alpine Berglandwirtschaft steht heute im Spannungsfeld von Wirtschaftlichkeit, dem Wunsch nach Erfüllung traditioneller Lebens- und Arbeitsweisen, dem Wunsch in der Gesellschaft nach Sinnerfüllung und den Anforderungen des alpinen Individual- und Massentourismus.

Zum Erhalt der besonderen Almtradition in Bewirtschaftung und Lebensweise der Almfamilien, dem Erhalt der Kulturlandschaft und den Strukturen der alpinen Berglandwirtschaft gibt es seit den 1970er Jahren europaweite Förderprogramme, denn die wirtschaftliche Effizienz des Bergbauerngebiets ist im Vergleich zu maschinell leicht bewirtschaftenden Flächen in Tallagen gering. Mit der Nutzung des Massentourismus in den Alpen bauten viele Almfamilien ein zweites wirtschaftliches Standbein auf (Bewirtung, Herstellung und Direktvermarktung von Milcherzeugnissen auf der Alm, pädagogische Vermittlung von Almwirtschaft, Flora und Fauna u.a.). Weitere Herausforderungen sind:

- Es ist schwierig, geeignetes Almpersonal zu finden,

- strenge Rechtsvorschriften bzgl. Hygiene, Natur- und Tierschutz erschweren die Direktvermarktung,

- Produktionspreise sind hoch

- Investitionen sind hochpreisig und nur im Sommer nutzbar

- Talbetriebe verändern sich und Almbetriebe müssen sich mit anpassen (z.B. Mutterkuhhaltung)

- Klimawandel führt zu extremeren Wetterverhältnissen und instabilerer Wasserversorgung.

- Bergbauern können durch die arbeitsintensiven Hanglagen und die klimatisch bedingten Nachteile nicht mit den Höfen in Tallagen mithalten.

- Durch steigende Ansprüche der Freizeitgesellschaft werden Wege, Wiesen und Almhütten stärker beansprucht.

- Regeln/rechtl. Rahmenbedingungen/Haftungsfragen für Wanderer, Mountainbiker, Läufer, Hundehalter sind oft unklar: Es kommt zu Unfällen wegen unvorsichtigem Verhalten, Kuhattacken, Hundekot verunreinigt das Viehfutter etc.

- Almbewirtschaftung heute steht im Spannungsfeld einer Gesellschaft der „flüchtigen Moderne“ mit den Bedürfnissen nach Erholung, Sinnzusammenhängen und der Schaffung einer Gegenwelt zum Großstadtleben. Der überschaubare Kreislauf einer Alm ist im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar und stellt ein Gegenkonzept zu heutigen modernen digitalisierten Arbeits- und Lebenswelten mit kleinen Funktionsabläufen dar. An Almleute wird der Wunsch zur Schaffung von heilen Gegenwelten herangetragen, eine Musealisierung von Lebensformen, Natur- und Landschaft.